|

40#

发布于:2010-12-31 20:47

回 39楼(东胡) 的帖子

新年快乐! |

|

|

|

41#

发布于:2010-12-31 21:38

|

|

|

42#

发布于:2011-01-01 07:52

Re:回 38楼(uyghurboy) 的帖子

引用第39楼东胡于2010-12-31 19:59发表的 回 38楼(uyghurboy) 的帖子 : 请问,如果没有理解错  32楼‘明刀背字个论’的符号其实 已确定 是燕国文字吧? http://www.hudong.com/wiki/%E6%98%8E%E5%88%80 oD 我猜不是‘明’字。,,,要再查资料 曾猜left,right,其实都是‘佑’字,,,但是有说不通的地方  |

|

|

45#

发布于:2011-01-02 20:53

Re:Re:回 38楼(uyghurboy) 的帖子

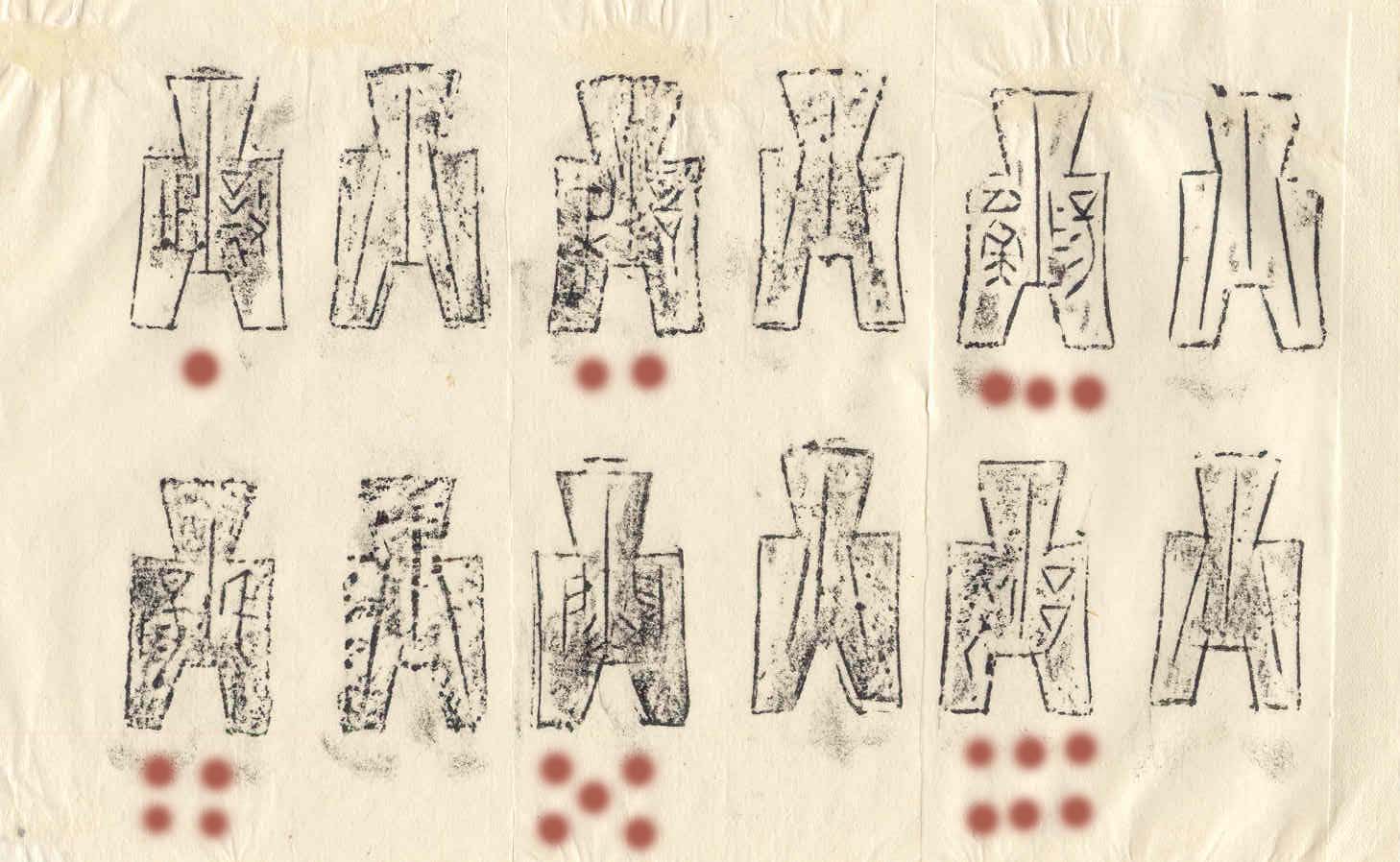

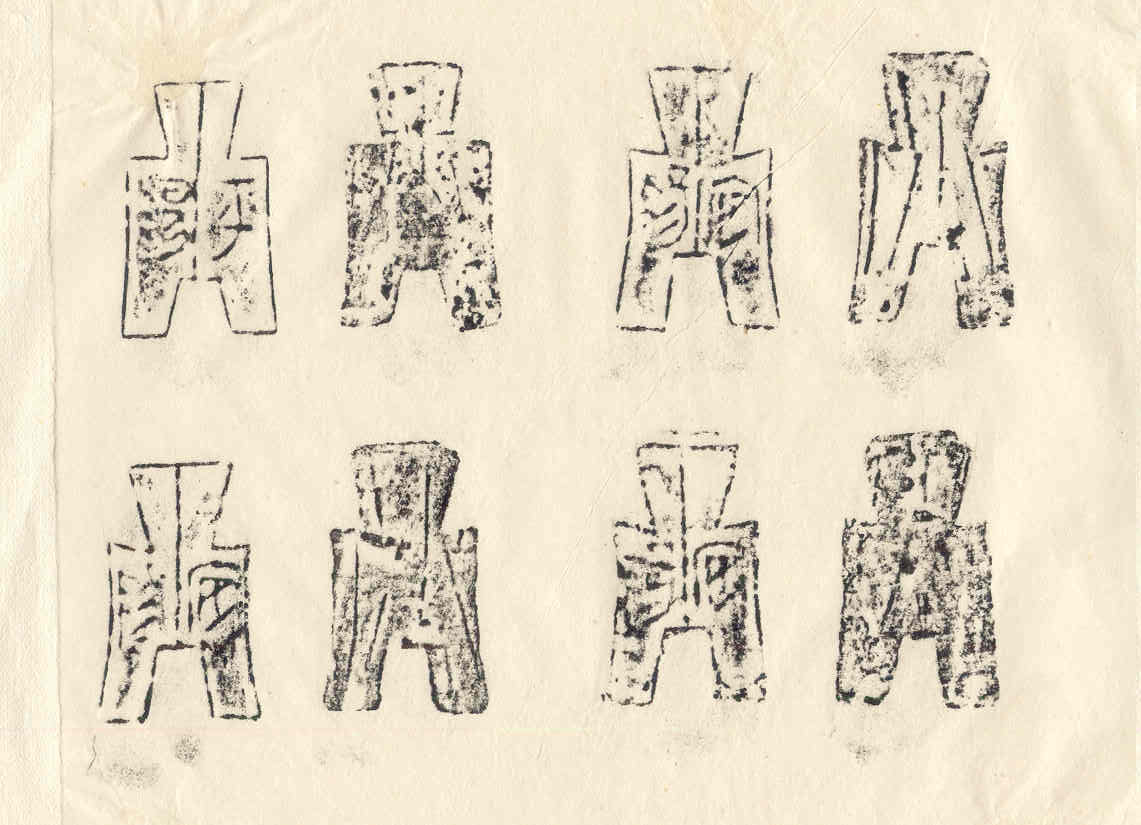

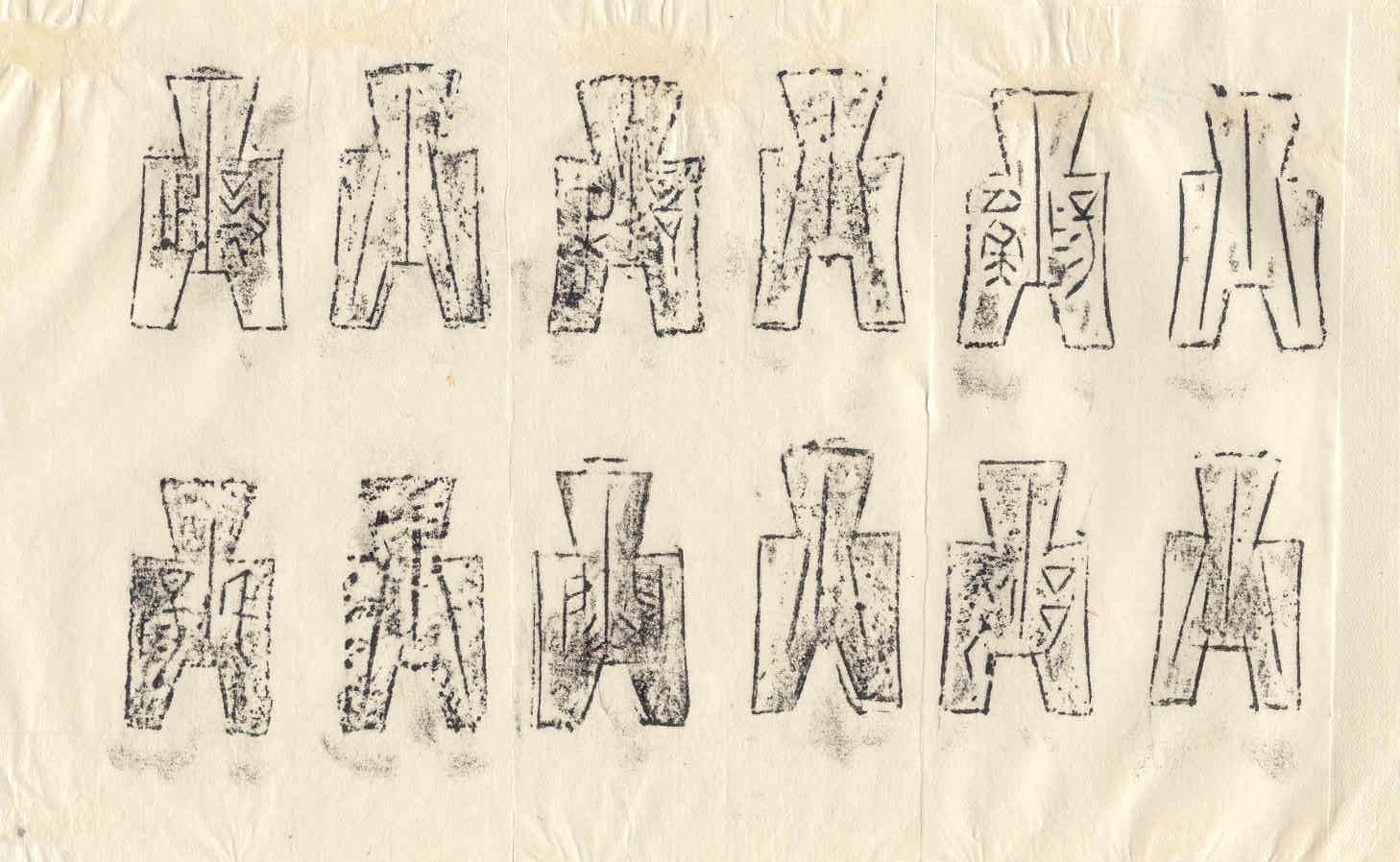

引用第42楼pwy于2011-01-01 07:52发表的 Re:回 38楼(uyghurboy) 的帖子 : 谢谢您的跟帖讨论,谢谢! 如果以刀币上的文字符号确认为燕国文字,那么燕国还有青铜布币,那燕国布币上的文字符号与燕国刀币上的文字符号有很大的却别的,上传几张拓片,与您共同的探讨和研习。 |

|

|

48#

发布于:2011-01-02 21:11

刀币和布币上的文字符号,截然不同。

燕国布币上的文字符号来自自商周的甲骨和金文,尽管识别困难,我们依稀的还可以辨认。 燕国刀币上的文字符号仅仅解释为左中右等炉别的符号, 这显然解释不通的。 或许我太固执?! |

|

|

49#

发布于:2011-01-02 21:15

刀币和布币上的文字符号,截然不同。

|

|

|

50#

发布于:2011-01-03 22:15

答网友的问询材料

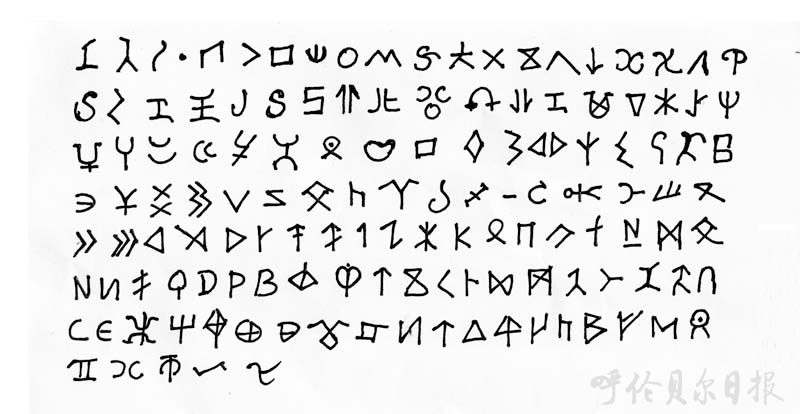

http://www.hlbrdaily.com.cn/news/11/2009-12-30/25228.html http://www.docin.com/p-41811525.html 《匈奴列传》的一处疑似硬伤 司马迁在其《史记•匈奴列传》第五十上云:“匈奴,夏后氏之苗裔也,曰淳维。唐虞以上有山戎,猃狁,荤粥,居北蛮。”对司马迁的此说,从唐司马贞始至清梁玉绳及晚清王国维都表示了置疑。近年,更有学者引出司马迁《匈奴列传》上的话:“自淳维至头曼千有余岁,匈奴世传不可得而次。”来证明司马迁写《史记•匈奴列传》时,对匈奴“并不十分了解。”的确,司马迁的上述之说曾引起前人及今人的置疑与争论。争论的焦点似乎就是年代之差。进而引得有些学者对这段话的前半句的“匈奴,夏后氏之苗裔也。”也产生怀疑,且有学者研究了司马迁的家族史后得出:司马迁之所以在其《史记•匈奴列传》上说:“匈奴,夏后氏苗裔也。”并非真的连匈奴与苗族都分不清了,而是司马迁家族中有一重要成员(一说其祖父)司马喜在匈奴人的方国中任相邦,这按当时汉代律法是要灭九族的,司马迁为避祸有意将匈奴与苗混淆。更有学者干脆认为此“匈奴,夏后氏苗裔也”的“苗”实为“蛮”字之讹。 笔者认为此处之“苗裔”一词非苗人后裔之义,其词义还应为现代词典中收录并解释的一样,即“后代(世代较远的子孙)之意。为此,笔者上查阅史料至清朝,康熙帝在其解释“回回”与蒙古族的关系时,也曾用“苗裔”一词,其词义也是“后人”的意思,与今之此词义同。而绝无“苗人后裔”之义。说明此词上溯至清代其词义与今同。退一步讲,假设汉代之“苗裔”一词与近现代义不同,即司马迁所指的“苗裔也”的“苗”就是上述学者理解的是指苗族的话,当并非因司马迁家族有重要成员在中山国任相邦而有意回避,故意在《史记》中混淆苗与匈奴。因据笔者所知,司马迁在追溯其家族史时云:“自司马氏去周适晋,分散,或在卫、或在赵、或在秦、其在卫者,相中山。”可见当时的司马迁并不讳言其家族中有人在中山国任相邦。反之说,司马迁所述“苗裔也。”的“苗”就是其他学者理解的指苗族的“苗”的理论成立的话,笔者却以为:以古代苗族之“五溪”苗后裔之一今黔东苗的苗语作据,则“夏”和“苗”字在其语里的读音相同,都读“珐格”(Fag)。和“匈奴”(Hunn)之称都是“人”的意思。即苗族人与匈奴两者的自称自识都是“人”,而苗语里匈奴夏王朝的“夏”和苗族的“苗”又是同音。另匈奴、苗、汉三者当时的故地相接或相望,这就极易导致当时对匈奴“不十分了解”的司马迁出此谬误。上述思考如是,“匈奴,夏之后苗裔也”可真的就成了《匈奴列传》的一处硬伤了。 其实《匈奴列传》的真正一处硬伤在于司马迁在其《史记•匈奴列传》上云:“匈奴毋文字。”也就是说匈奴人没有文字,并“以言语为约束”。司马迁的此说同样也遭到了学者的置疑。有学者认为,既然《魏书粟特传》有云“匈奴杀粟特王而有其国,”那么“匈奴起码该有粟特文字的,”这是底线。 就匈奴人到底有否文字笔者也查阅过相关史料,得出:匈奴人是有文字的。如,汉代的桓宽在《盐铁论》中有云,“匈奴,虽无礼义之书,刻骨卷木,百官有以相记,而君臣上下有以相使”。既为“刻骨”应是甲骨文的一种,既能“记事”起码也是一种雏形文字。 另我国较早注意到匈奴人西迁欧洲与击败罗马帝国历史的人还有清光绪十五年(1889年)出使俄、德、荷等国的洪钧在其《西域古地考一•康居奄蔡》(奄蔡即指粟特也即后改名为阿兰聊)国条云:“阿提拉复引而西,战胜攻取威震欧洲,罗马亦惮之。立国于今马加之地希腊、罗马郭特(今作哥特)之人多为其所抚用……坛坫称盛,有诗词歌咏皆古时匈奴文字。至于匈奴王廷与罗马皇帝或欧洲君侯之订定条约,往来公文次数之多,更难枚举。” 此段话也证明匈奴是有文字的,起码进入欧洲的匈奴人在使用“古匈奴文字。”关于匈奴文字的研究,俄罗斯学者古米列夫有一段关于匈奴字的描述说《三国志》中有一关于中国与扶南(古柬埔寨)交换大使的记载。中国使团于245年至250年访问过扶南,使团成员康泰返国后在谈扶南的情况时曾说:“亦有书记府库,文字有类于胡。” 又蒙古学大学者茫•牧仁已收集整理胡奴文字百余字,抄录于下,权作对“匈奴毋文字”的一点点置疑。 |

|

|

52#

发布于:2011-01-03 22:25

其实《匈奴列传》的真正一处硬伤在于司马迁在其《史记•匈奴列传》上云:“匈奴毋文字。”也就是说匈奴人没有文字,并“以言语为约束”。司马迁的此说同样也遭到了学者的置疑。有学者认为,既然《魏书粟特传》有云“匈奴杀粟特王而有其国,”那么“匈奴起码该有粟特文字的,”这是底线。

鲜卑族记事称“刻木为契”,其族源东胡族记事称“刻木为信”,都说的是记事的方法。 “刻木为契”和“刻木为信”中的“木”到今日已经朽没不存在了,可喜的是发现了刀币背文、骨刻符号、岩字、石刻符号和今天报道的金文等材料,为证实这个古老民族的存在提供了载体不同的、有规律可寻的、有可比性的、有方向性的、有复合性的、有添加性的、有对称性的文字组合形式。 内蒙古东部地区发现的这把削刀,为寻找已经消亡的“刻木为信”的东胡民族提供了一件珍贵的实物。 |

|

|

53#

发布于:2011-01-03 22:37

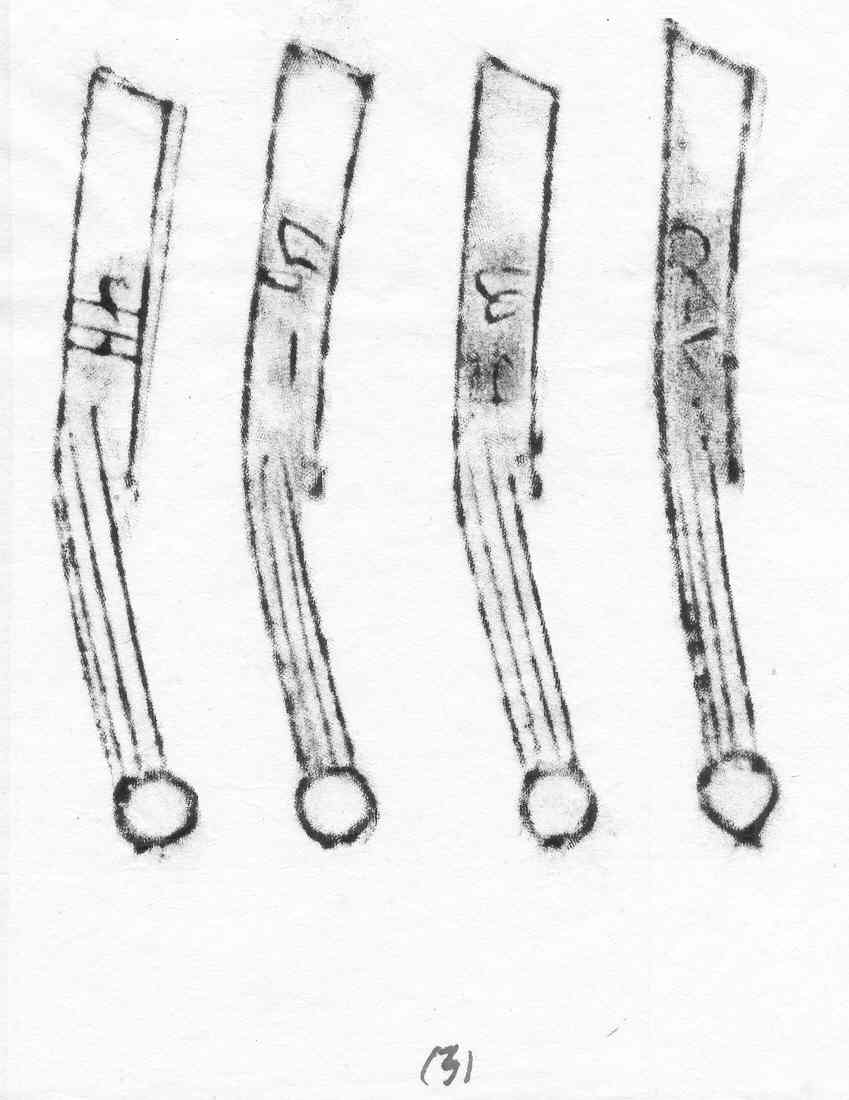

下面的几张图片是我的钱币界的朋友们,为了证实我的那把错金文字符号的青铜削刀不是栗特文,提供给我参考的栗特文钱币的材料。

|

|

|

54#

发布于:2011-01-03 22:39

2

下面的几张图片是我的钱币界的朋友们,为了证实我的那把错金文字符号的青铜削刀不是栗特文,提供给我参考的栗特文钱币的材料。 |

|

|

55#

发布于:2011-01-03 22:40

3

下面的几张图片是我的钱币界的朋友们,为了证实我的那把错金文字符号的青铜削刀不是栗特文,提供给我参考的栗特文钱币的材料。 |

|

|

56#

发布于:2011-01-03 22:41

4

下面的几张图片是我的钱币界的朋友们,为了证实我的那把错金文字符号的青铜削刀不是栗特文,提供给我参考的栗特文钱币的材料。 |

|

|

57#

发布于:2011-01-03 22:50

我的钱币界的朋友们,他们坚信,我的那把错金纹饰的青铜削刀上的纹饰是一种文字,他们帮助我否掉了齐国文字,燕国文字,赵国文字,中山国文字和楚国文字。借这个帖子,感谢这么多年对我的支持,谢谢!

|

|

|

59#

发布于:2011-01-05 20:32

|

|